Ce sont les chiens courants qui m’ont réveillée au petit matin, en des hurlements de jubilation à la vue du sanglier, c’est dans un demi sommeil que je retrouvais mes souvenirs d’enfance, les images s’entrechoquant dans ma tête. Les battues sont ouvertes depuis le 15 août pour sauver les récoltes, ils descendent jusque dans les maisons, ils ont de moins en moins peur de nous.

Dès les lueurs de l’aube, Clara et Clairon, je suis sûre qu’ils portent encore le nom de leurs illustres ancêtres, les oreilles touchant le sol, ont hurlé leur joie d’être libres et de courir dans la montagne, les chasseurs sont descendus bien bas vers le village, pour mieux faire remonter les hordes dans les bois.

J’entends au loin, leurs cris et leurs sifflets, ces paroles d’appels aux chiens, presque des incantations, dans une langue qui n’appartient qu’à eux, pas de coups de feu, ça doit être une mère avec ses petits, que l’on protège.

Et je me souviens du grand père, je me souviens de ces petits matins, où je portais sa biace, il ne pouvait plus marcher très longtemps, ses hanches le faisant souffrir. Il aurait plus de 100 ans aujourd’hui, on s’asseyait, on attendait, on scrutait, cherchant par les sons et le craquements des herbes et des fourrés, où les animaux se trouvaient, assise sur une souche d’arbre, en poste, je buvais ses paroles, il me racontait le temps d’avant, tous les anciens parlaient provençal, je leur répondais en français, et devant un petit déjeuner plus que substantiel, je les écoutais, je vivais dans un autre temps, un autre monde, j’étais plus libre que l’air, j’avais 16 ans, 17 ans, longue et fine, mes chaussures de marche plombant ma silhouette, alourdissant ma démarche, mes cheveux flottants à la taille, une chemise de mon père sur le dos, j’étais une princesse de la terre, et je respirais à pleins poumons l’air de la liberté, l’air de l’insouciance. Les villages semblaient si petits, la civilisation si loin, là haut sur le plateaux, ils étaient les seigneurs des montagnes se servant bien plus souvent de leur couteau que de leur fusil, je faisais partie des leurs, ils étaient ma famille, ma tribu, j’apprenais le nom des plantes, j’apprenais à découvrir les traces que les animaux avaient laissées, je reconnaissais les oiseaux et les insectes à leur chant, j’apprenais à devenir farouche et rebelle.

Jamais un sanglier de trop ne fût tué, une régulation parfaite de la population. Et c’est dans un rite presque païen, que le partage des bêtes se faisaient.

Les lundis matin au lycée, je gardais dans ma tête ces moments de communion avec la nature, enrageant d’être enchainée sur ma chaise, devant un tableau et des dérivés à fonctions exponentielles qui ne m’ont jamais servies à rien, enrageant de ma captivité scolaire, ne supportant aucun entrave, les mains massacrées par les ronces, les cheveux encore emmêlés par le Mistral de la veille, les griffures au visage, je ne gardais que pour moi, mon âme vagabonde et sauvage, paradoxe féminin et mouton noir au milieu des pimbêches à la dernière mode de ma classe.

Un simple aboiement des chiens, je retrouve le goût de ma liberté. Ai je vraiment changé ? A la lumière du premier soleil, je me suis fait un café, j’ai grillé du pain, juste pour continuer à faire travailler ma mémoire olfactive. J’ai regardé mon tricot aux lueurs d’Automne. Le chat m’a accompagnée, tricotant également la laine. Peut être suis je devenue bien trop sage maintenant … et j’entends le voisin fendre le bois pour l’hiver. Il ne pleut toujours pas.

et je me souviens de Fifi, le sanglier apprivoisé qui dormait sur le canapé.

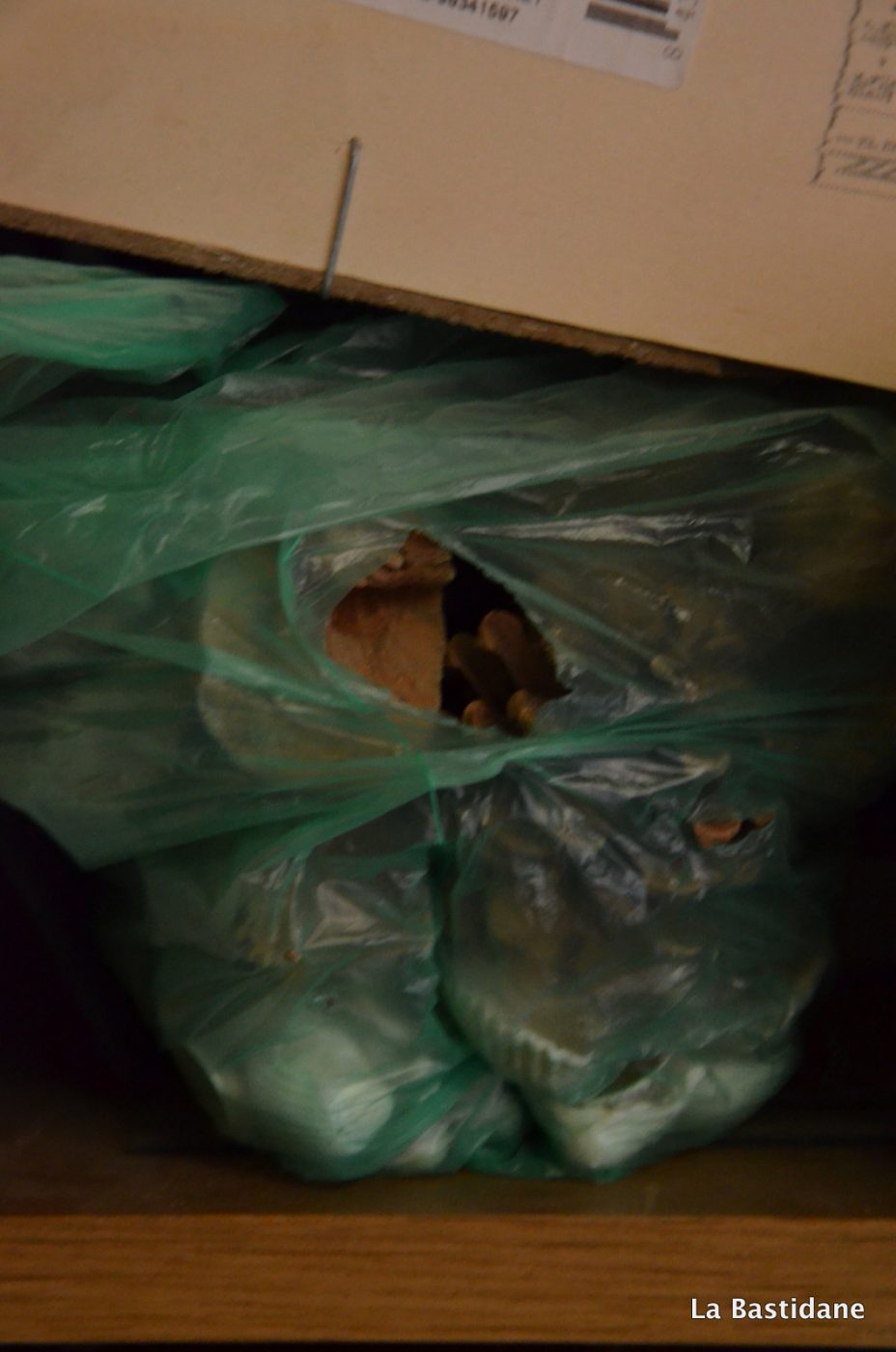

Il est l’arbre de la connaissance, symbole de la fécondité, de fertilité, de la richesse et de la puissance. La grenade a autant d’importance dans l’Islam que dans la Chrétienté, et pour Bouddha le fruit béni, dans le Judaïsme les graines représentent les 613 injoctions que Dieu transmis à Moïse, en Perse, la grenade a des pouvoirs magiques, rendant invincibles les soldats.

Il est l’arbre de la connaissance, symbole de la fécondité, de fertilité, de la richesse et de la puissance. La grenade a autant d’importance dans l’Islam que dans la Chrétienté, et pour Bouddha le fruit béni, dans le Judaïsme les graines représentent les 613 injoctions que Dieu transmis à Moïse, en Perse, la grenade a des pouvoirs magiques, rendant invincibles les soldats.

Une illustre inconnue, qui se réanime doucement, trouvé à côté de la benne à ordures,

Une illustre inconnue, qui se réanime doucement, trouvé à côté de la benne à ordures,